🧩 はじめに

朝の港で、小さな銀色の魚が群れをなし、陽の光を反射して泳ぐ姿を見たことがありますか? あの中にいるのが、私たちの食卓でもおなじみの――アジ(鯵)です。日本人にとって最も身近な海の魚の一つ。本ページでは、アジの種類や特徴、生態、食文化まで、図鑑形式でわかりやすく紹介します。

🐠 基本情報

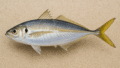

| 学名 | Trachurus japonicus(マアジ) ※鯵1は「鯵類の入り口」として代表例を記載 |

|---|---|

| 英名 | Japanese horse mackerel |

| 分類 | スズキ目 アジ科 アジ属(広義の鯵類) |

| 分布 | 日本各地の沿岸域〜外洋、東アジア沿岸 |

| 体長 | 平均20〜40cm(最大50cm前後) |

| 特徴 | 細長い体・銀白色の体側・側線上の硬い鱗「ぜいご」。群れで行動し遊泳力が高い。 |

🌊 生態・習性

アジは温暖な海を好む回遊性の強い魚です。日中はやや深場にまとまり、夜間は浅場へ移動して小型魚や甲殻類、プランクトンを捕食します。水中で見る群れは、まるで小さな銀の矢のように光を返しながら一斉に向きを変えるのが印象的。群れ行動は外敵回避と採餌効率の向上に役立つと考えられています。

🍴 食文化と人との関わり

刺身・寿司・なめろう・塩焼き・フライ・干物など、調理法の幅が非常に広い“国民的な魚”。名前は「味(あじ)が良い」に由来すると言われ、江戸時代には庶民の味として定着していました。漁業的にも重要種で、地域ごとの呼び名や旬、漁法の違いも鯵の面白さです。

🧠 豆知識

- 大群では1万尾規模になることも。光の帯のように見える群泳は“生きた銀河”。

- ぜいご(硬い鱗板)は外敵から身を守る装甲的な役割。調理時は取り除くのが基本。

- 生食に向く鮮度の基準は「目が澄んでいる」「体表の銀がくすんでいない」「身が張っている」。

コメント