小さな魚に宿る、舌の記憶と海の光。

鯵はただの食材ではなく、日本人の味覚と海の生態を結ぶ“文化の魚”でもある。

その名前の由来、群れのふるまい――知られざる鯵の素顔を少し覗いてみよう。

📘目次

第一章 「味」の名をもつ魚

日本人が魚に「味」という字をあてたのは、他に例がない。

“鯵”の語源は「味(あじ)よし」――つまり、美味しさそのものが名前になった魚だ。古くは『和名抄』に「阿之」とあり、平安の頃からすでに庶民の食卓に上っていた。

塩焼きや干物にすれば、淡泊なのに旨味が残る。これは鯵の筋肉に多く含まれるイノシン酸が、焼くことでちょうどよく分解されるからだ。

人はそれを“ちょうどいい魚”と呼んだ。脂の強い魚ほど飽きられ、淡白すぎる魚は物足りない。鯵はその中間にある――日本人の味覚の中心にいる魚だとも言える。

だからこそ、鯵の名はただの音ではない。

食の文化そのものが魚の名に宿っている。

“鯵=味”という当て字には、舌の記憶と暮らしの知恵がそのまま封じ込められている。

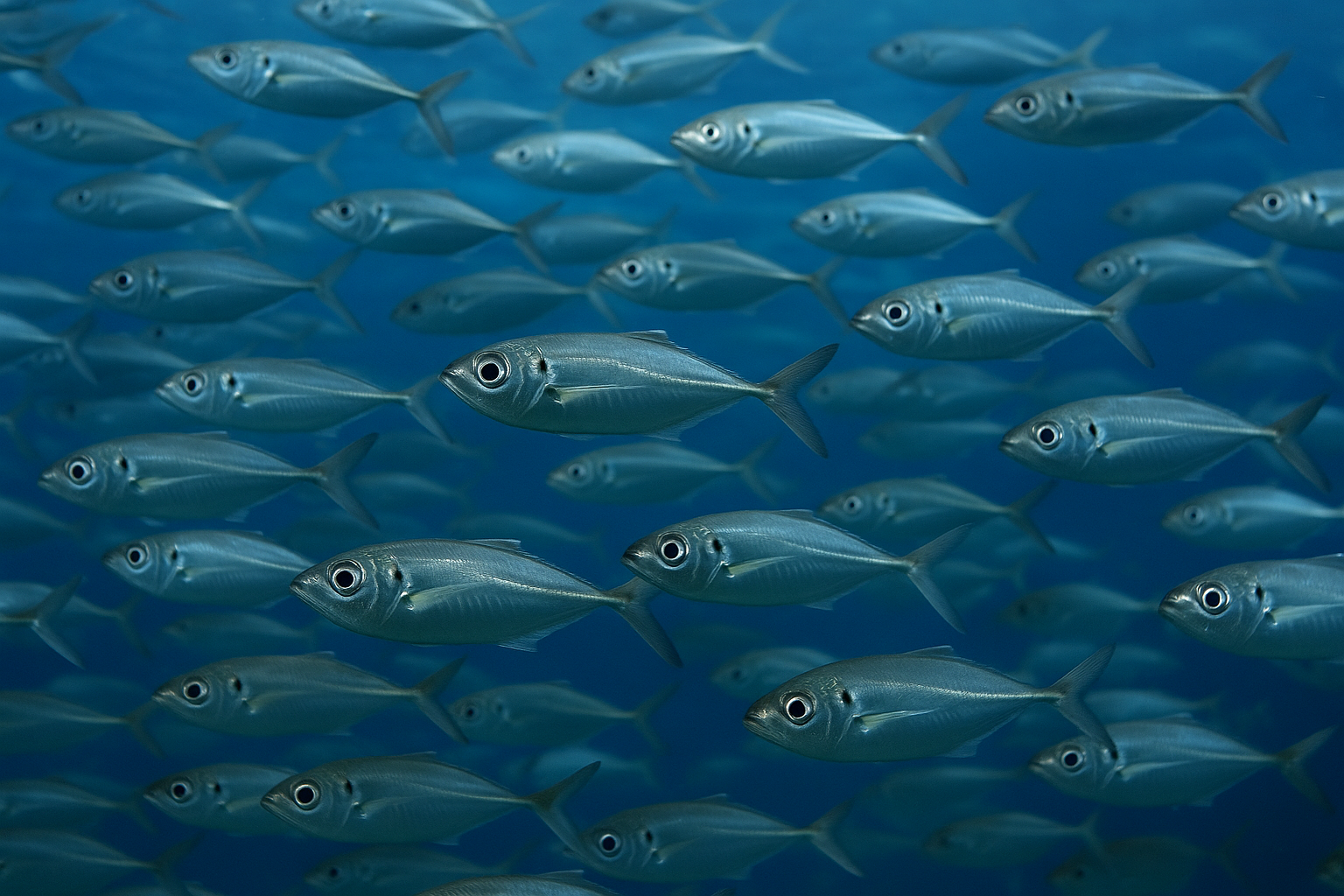

第二章 光でつながる群れ

群れで泳ぐ鯵の美しさは、まるで水の中の光そのものだ。

その秘密は“銀色の鱗”と“側線”にある。鯵は嗅覚や音よりも、目と体の感覚で仲間の動きを感じ取る。

太陽の角度が変われば、仲間の反射の向きも変わる。それを合図に全体が一斉に方向を変える――

まるで光そのものが意志をもつように。

この性質は生き残るための戦略でもある。

小魚は捕食者に狙われやすい。だが群れ全体が光の波のようにうねれば、敵の目を惑わせる。

つまり、光の信号=生き延びるための言葉なのだ。

水族館の照明の中で、群れが一瞬で反転するのを見たことがあるだろう。

あれは訓練された動きではなく、自然の通信。

海の中で鯵は、音ではなく光で会話している。

結び 味と光の魚

鯵という魚の名の中には、人の舌と海の光、両方の記憶がある。

一匹の魚に「味」と「光」という二つの言葉が共存しているのは、まるで文化と自然が呼応しているようだ。

食卓に上がるその小さな魚の中に、海の静かな知恵が潜んでいる。

コメント