― 技術と光のあいだで泳ぐ ―

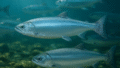

和名:ギンザケ(銀鮭)

学名:Oncorhynchus kisutch

分類:サケ科サケ属

体長:約60〜80cm

分布:北太平洋沿岸(日本・北米・チリなど)

生態:川で生まれ、海で成長し、数年後に母川へ戻る回遊魚。日本では主に養殖が行われ、天然個体は北海道の一部で見られる。

文化:世界的な食用サケの代表種であり、日本の食卓を支える存在。

人の手が海を形づくる。

網に囲まれた静かな入り江、波を測るセンサー、

人工の潮の中を、銀の魚が泳いでいる。

それでも光は、水の中で確かに揺れていた。

🌊 養殖という海

ギンザケは今、日本の海の中で最も「人と共に生きる鮭」といえる。

本州以南では自然繁殖が難しいため、海面養殖が主流だ。

入り江や湾を区切り、網の中に小さな海を作る。

そこでは潮の流れや水温、餌の量が人の手によって細かく管理されている。

自然の海と違い、そこには季節の変化も限られている。

風が吹いても波は穏やかで、魚は逃げ場のない空間で成長する。

けれど、その環境の中でもギンザケは銀の光を失わない。

水の粒子が当たるたび、体が光を反射し、群れの中で一瞬の輝きを放つ。

👩🌾 人と魚の距離

養殖の現場には、人の気配が絶えない。

夜明け前から作業船が走り、給餌機の音が静かな湾に響く。

網の中を見つめる目は、まるで農地を見守る農夫のようだ。

天候や水温の変化ひとつで魚の状態が変わる。

その繊細さは、海というよりも「生きた畑」に近い。

ギンザケは人のリズムで生きる。

潮の流れよりも給餌のタイミングを感じ、

嵐ではなく管理された波に身を委ねる。

それでも、魚は生きることをやめない。

狭い海の中でも、彼らは本能的に泳ぎ続ける。

その動きの中に、自然の記憶がまだ息づいている。

🍽 食卓に届く光

ギンザケの養殖は、今や世界中で広がっている。

特にチリでは日本向け輸出が盛んで、「チリ産銀鮭」として知られる。

南半球の冷たい潮流の中で育った魚たちは、

はるか遠い海を越えて私たちの食卓に届く。

それは、人と自然がつないだ長い旅の結果だ。

鮭はもはや北の象徴だけではない。

冷凍技術や物流の発展により、季節や国境を越えて動く存在になった。

それでも、包丁の刃先で光るその銀色は、

かつて海を泳いでいた頃と同じ輝きを放っている。

💫 未来への流れ

人が作った海で生きるということ。

それは制御と共存のあいだで揺れる命の形だ。

ギンザケは自然を離れたわけではない。

人の技術が新しい海を生み、そこに命が息づいているだけ。

もし未来に、海が変わっていくとしても、

魚はきっとまた、その流れに順応するだろう。

銀の光はどんな時代にも消えない。

それは、命が環境とともに進化してきた証なのだから。

📖 この連載の一覧はこちら → サケシリーズ一覧

コメント