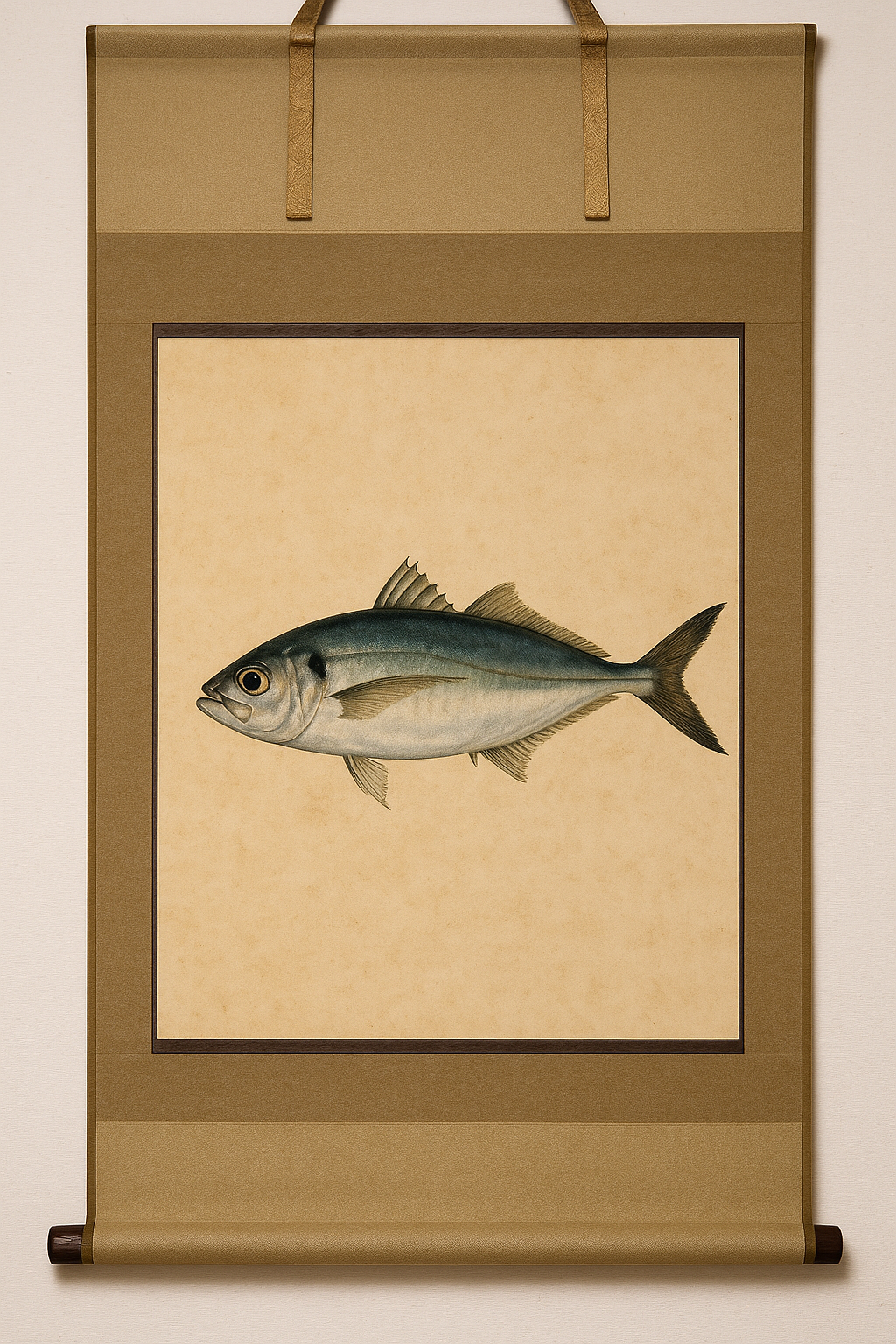

🪸 基本情報

アジは、日本人の暮らしとともに生きてきた魚です。

その身近さゆえに、文学や俳句の中にもたびたび登場し、

季節の風・日常の情景・人の心を映す象徴として描かれてきました。

本記事では、古典から近代文学、そして現代の詩まで、

“言葉の中の鯵”を通して日本人の感性をたどります。

🌊 俳句の中の鯵 ― 季節を告げる魚

俳句の世界では、アジは主に夏の季語として登場します。

初夏に漁が盛んになり、脂の乗りもよくなることから、

「夏の味覚」や「海辺の暮らし」を象徴する題材として親しまれてきました。

たとえば、明治期の俳人・高浜虚子はこう詠んでいます。

鯵の群れ 光りを残し 去りにけり

海面をきらめかせながら群れで泳ぐアジの姿を、

初夏の清々しい情景として描いた一句です。

この“光り”という言葉には、命のきらめきと季節の移ろいの両方が込められています。

また、山口誓子の句にもこんな表現があります。

鯵干して 風のにおひの 村明るし

干物を作る浜辺の風景を通して、

海風と太陽、そして人の営みのあたたかさを描いた句。

ここでは鯵が“生活の象徴”として詠まれています。

🐟 小説に見る鯵 ― 庶民と生活の象徴

文学の中でアジは、しばしば庶民の魚として登場します。

川端康成『伊豆の踊子』では、

旅の途中で出会う海辺の食卓にアジが登場し、

静かな幸福と生活の香りを添えています。

また、池波正太郎の時代小説『鬼平犯科帳』にも、

「焼き鯵」「鯵のたたき」などが頻繁に出てきます。

どれも江戸庶民の“粋な食”として描かれ、

アジが単なる魚ではなく、“人情と生活の味”を象徴しているのです。

現代文学では、村上春樹がエッセイの中で「アジの開き」を題材に、

「どんなに忙しくても、焼きたてのアジの開きは僕を現実に戻してくれる」

と書いています。

アジという魚が、現代でも“暮らしのリズム”や“心の原点”を表す存在であることが分かります。

🪶 魚が言葉になる ― 民俗と諺の中のアジ

アジはその名の通り“味の良い魚”として古くから知られ、

ことわざや民話にも数多く登場します。

- 「鯵の南蛮漬けで夫婦円満」

→ 酸味と甘みの調和を、家庭の和にたとえた民間の言葉。 - 「鯵のように庶民の中に泳ぐ」

→ 地味でも人々に愛される存在の喩え。 - 「鯵の光りは一日」

→ 新鮮さ・若さ・旬の短さを表す比喩。

こうした言葉の中でも、アジは常に“日常と親しみ”の象徴。

それはまさに、文学が人の暮らしから生まれることを教えてくれます。

🌅 鯵が映す日本人の心

日本人にとって“魚を食べる”ことは、

単なる栄養行為ではなく、自然との対話でした。

アジはその中で、四季の変化を伝え、

家族の食卓を温め、詩や物語の中で心を映す存在として生き続けています。

たとえ短い俳句の中でも、

鯵という言葉が出てくると、私たちは潮風と光を感じる。

それは“自然と人が共に生きる国”ならではの感性なのです。

🧠 まとめ ― 言葉に残る魚、心に残る味

アジは文学の中で、決して特別な魚ではありません。

けれども、だからこそ多くの詩人や作家が、

日常の象徴としてこの魚を詠み続けてきました。

潮の香り、食卓のぬくもり、暮らしの息づかい。

そのすべてが「鯵」という一文字に宿っています。

次回は「鯵23:漁師の知恵と鯵漁 ― 定置網・一本釣りの現場」で、

文学から現場へ。海で生きる人々の技と知恵を見ていきます。

コメント