1️⃣ はじめに ― 銀色の魚が減っていく海

かつて、鯵(アジ)は日本人の食卓に欠かせない魚だった。

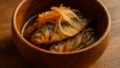

焼き魚、南蛮漬け、開き――その姿はどの家庭でも見慣れた日常の風景だった。

「庶民の味」として愛され、学校給食やお弁当にも登場するほど、鯵は生活の中に深く根付いてきた。

しかし近年、漁師たちの間で聞かれる声が変わってきた。

「群れが入らない」「小さい魚ばかり」「時期がずれてきた」。

そうした変化は一見小さな異変に見えるが、実際には海そのもののリズムが狂い始めている。

鯵という身近な魚が減るということは、海の豊かさが目に見えない形で崩れつつあることを意味している。

2️⃣ 海の変化 ― 温暖化がもたらす微妙なズレ

地球温暖化が海に及ぼす影響は、ほんの1℃の違いでも計り知れない。

鯵は温帯性の魚で、水温18〜26℃の範囲を最も好む。

だがこの10年、日本近海の平均海面温度は約1.3℃上昇した。

その結果、群れの分布が北上し、かつての豊かな漁場だった九州・四国沿岸では水揚げが減少。

代わりに東北や北海道で鯵が獲れるようになるなど、海の“地図”が書き換えられている。

黒潮と親潮が交わる海域では、わずかな流れの変化がプランクトンの分布を変える。

その連鎖は、鯵の餌である小魚の回遊ルートにも影響を与える。

海の温度が一定でも、“食の道”がずれてしまえば鯵の群れは現れない。

それはまるで、故郷を失った旅人のように、魚たちが彷徨う時代が訪れているということだ。

3️⃣ 漁獲の現状 ― 数字が語る静かな警鐘

農林水産省の統計によると、マアジの国内漁獲量は1970年代の半分以下にまで落ち込んでいる。

特に近年は小型個体の比率が増え、成魚になる前に漁獲されてしまう“資源の若返り”が問題視されている。

これは、繁殖の機会を失う魚が増え、結果的に群れ全体の再生力を奪う。

一方で、市場に並ぶ魚の量はあまり変わっていない。

その理由は、海外からの冷凍アジ輸入が急増しているためだ。

ベトナム、インドネシア、フィリピンなどでは、アジ類の養殖や冷凍加工が盛んになり、

“日本の味”を補う存在になっている。

しかし、輸入が支えているのは「流通量」であって「海の豊かさ」ではない。

本来の海の力は、静かに減り続けている。

4️⃣ 人の営みと海のバランス ― 守る漁へ

鯵は、人と海との関係を最もよく映す魚だ。

網を張る位置、港の整備、船の往来――そのすべてが海の環境に影響する。

沿岸の開発が進むと、稚魚が育つ藻場や岩礁が失われる。

人の暮らしの便利さと引き換えに、魚の“居場所”が少しずつ消えていく。

だが近年、全国の漁業者の間で“守る漁”の動きが広がり始めている。

たとえば高知県では、若手漁師たちが自主的に稚魚の放流や海底調査を行い、

「魚を育てる漁」という考え方を取り入れている。

北海道では、MSC(海のエコラベル)認証を取得した定置網漁が増え、

資源を減らさず次世代へつなぐ試みが進んでいる。

海を守るということは、魚を“獲らない”ことではない。

「獲りながら守る」――その新しいバランスを見つけることが、未来の漁業に求められている。

5️⃣ 私たちにできること ― 食卓から海を守る

鯵の未来を守るために、私たちができることは決して難しくない。

まずは「旬を知る」こと。

季節に合った魚を選び、無理な時期の大量消費を避けるだけでも、海への負担は減る。

スーパーで産地表示やMSCマークを見ることも、小さな一歩だ。

それは単なる買い物ではなく、未来の海への投票でもある。

家庭で魚の骨を丁寧に処理する、プラスチックゴミを減らす――

そんな当たり前の行動ひとつひとつが、海をきれいに保つ力になる。

教育の場でも、「魚を食べる=命をいただく」という感覚を次世代に伝えることが重要だ。

魚を育て、漁をして、食卓に運ぶまでの循環を知ることが、

海を“自分ごと”として考える第一歩になる。

6️⃣ 鯵の未来 ― 変わる海と共に生きる

未来の海は、きっと今とは違う姿になっていく。

だが、鯵という魚が日本の文化や食の中心から消えることはない。

人が海を理解し、寄り添おうとする限り、鯵は再び豊かな群れを作る。

海は人の手を映す鏡。

その鏡が濁れば、私たちの暮らしも曇る。

だが、澄んだ海を取り戻せば、未来の食卓に再び銀色の光が戻るはずだ。

未来の食卓に、銀色の光が絶えないように。

いま、静かな海からの声に耳を傾けたい。

コメント