🪸 基本情報

日本の朝食の定番といえば、「焼き魚」。

中でもアジの開きは、どの地域でも親しまれている庶民の味です。

しかし、この一枚の干物の裏には、保存と工夫の歴史、そして海と人との共生が詰まっています。

本記事では、アジの干物が日本の食文化に定着した理由を、歴史・気候・技術の3つの視点から見ていきましょう。

⚓️ 干物の起源 ― 海と暮らしの知恵

干物の歴史は古く、奈良時代にはすでに「乾魚(ひもの)」として文献に登場しています。

塩漬けにした魚を天日で干し、水分を抜くことで保存性を高める――

冷蔵庫がなかった時代、干物は最も合理的な保存方法でした。

特にアジは、身がしっかりしており、脂が程よく乗るため、干しても味が落ちにくい魚。

その扱いやすさから、平安期以降、各地の漁村で「保存魚=アジ」という定番が定着しました。

海沿いでは、漁を終えた後に魚をさばき、海風と日差しで干す姿が日常の風景だったのです。

🌞 気候が生んだ日本独自の干物文化

日本は四季があり、湿度も高いため、本来は“乾物づくりに不利な国”です。

それでも干物文化が発展したのは、海風と日照のバランスが良い沿岸地域が多かったから。

特に有名なのが、

- 静岡県伊東市:伊豆干物の名産地。相模湾から吹く風が乾燥と塩分のバランスを整える。

- 長崎県松浦市:対馬海流の潮風で干す「旬あじの開き」が特産。

- 和歌山県白浜町:熊野灘の強い日差しを活かした天日干しが伝統。

これらの地域では、**“塩の量・干す時間・風の通り”**を代々受け継ぐ家業も多く、

まさに「気候と文化が育てた味」といえるのです。

🧂 塩と時間が作る旨み

干物の魅力は、単なる保存食にとどまりません。

水分を抜くことで旨み成分(イノシン酸・アミノ酸)が凝縮し、焼いたときに香ばしい風味が立ちます。

さらに塩がたんぱく質を分解して旨みを引き出すため、

**「干す=熟成」**という発酵に近い変化が生まれます。

アジの場合、開きにすることで乾燥が均一になり、

皮目は香ばしく、身はふっくら。

これが「アジの開き」が特に愛される理由のひとつです。

🏠 家庭と観光の味へ ― 干物の現在

戦後の冷蔵技術発展により、干物は“保存食”から“日常食”へと立場を変えました。

冷凍流通が可能になったことで、伊東や松浦の干物が全国に出荷され、

今ではスーパーでも簡単に手に入る身近な食材となっています。

一方で、観光地では「朝食に焼きたてのアジの開き」が定番。

旅館や民宿の朝ごはんで出されるアジの干物は、**“日本の朝の象徴”**といえる存在です。

また、最近では若い世代にも人気が広がり、

「無添加干物」「一夜干し」「オリーブ干し」など、新しいスタイルも生まれています。

🌾 干物づくりに見るサステナブルな思想

干物は、実はとても環境に優しい食品でもあります。

小ぶりなアジや規格外の魚を無駄にせず加工するため、

「食べられる命を余さず使う」日本人の思想が表れています。

さらに、太陽と風という自然エネルギーを利用する点でも、

エコで持続可能な調理法といえるでしょう。

この「自然と共に作る食文化」が、

1000年以上も形を変えず受け継がれている――それこそが干物の最大の魅力です。

🧠 まとめ ― 干物は日本の暮らしの記憶

アジの開きは、海と人との歴史を映す一枚。

保存のために始まった干物づくりが、いまや日本の文化として根づいています。

朝の食卓に広がる香ばしい匂いは、

古代から続く“海の恵みへの感謝”そのもの。

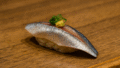

次回は「鯵20:寿司ネタとしての鯵 ― 江戸前の光り物の地位」で、

寿司文化の中でアジがどのように地位を築いてきたかを探ります。

コメント