🧩 はじめに

青く透き通る南の海で、ひときわ目を引く魚がいます。

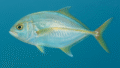

金属光沢を帯びた体に長く優雅なヒレをたなびかせ、ゆるやかに泳ぐその姿――それがヒレナガカイワリです。

日本では比較的珍しい種類ですが、熱帯・亜熱帯の海では広く分布し、釣り人やダイバーから高い人気を集めています。

ここでは、ヒレナガカイワリの特徴・生態・見分け方・食文化との関わりを、図鑑形式でじっくり解説します。

⚙️ 基本情報

- 標準和名:ヒレナガカイワリ

- 学名:Carangoides armatus

- 英名:Longfin Trevally

- 分類:スズキ目アジ科カイワリ属

- 分布:インド洋~太平洋の熱帯・亜熱帯域、日本では南西諸島~高知・和歌山沿岸

- 体長:平均30〜40cm、最大で60cm前後に達する

- 生息環境:沿岸の浅いサンゴ礁域、外洋の礁縁部、砂底付近

🐠 特徴と見分け方

ヒレナガカイワリの最大の特徴は、その名の通り長く伸びた背びれと尻びれです。

特に成魚になると、これらのヒレが優雅に伸び、まるで風を受けて揺れるリボンのよう。

光を反射してきらめく様子は、水中でもすぐに識別できる美しさを持ちます。

体は細長くやや扁平で、体側には淡い金属光沢とともに薄い黄色みが現れます。

若魚では背中に小さな黒点が並ぶことが多く、成長とともに消えていきます。

見分け方のポイント👇

- 背びれ・尻びれの先が極端に長い(特にオス個体)

- 尾びれの下葉が黄色みを帯びる

- 体の後半にかけて側線が強く湾曲している

同じカイワリ属の「カイワリ」や「ナンヨウカイワリ」と比べると、ひれの長さと全体のシルエットが決定的に異なります。

🌊 生態と行動

ヒレナガカイワリは、サンゴ礁や外洋の浅瀬を好み、主に単独または少数の群れで泳ぎます。

主食は小魚・甲殻類・イカ類。

鋭い視力と俊敏な動きで獲物を追いかけ、短距離のダッシュで一気に捕食します。

昼間は比較的活動的ですが、夜間になると岩陰やサンゴの間に身を隠して休む姿も確認されています。

成魚は広い範囲を回遊し、特に潮通しの良い外洋域ではよく観察されます。

そのため、ダイビングスポットでは人気の“撮影ターゲット”でもあります。

🎣 釣り・漁業での価値

日本では南方系の釣り場――特に沖縄や奄美諸島などで狙うことができます。

釣り人の間では“ヒレナガ”の愛称で呼ばれ、引きの強さと姿の美しさが魅力。

ルアー釣り、ジギング、フカセ釣りなどでよく釣られます。

市場に出回ることは少ないものの、味は非常に良好。

身はやや締まりがあり、脂は控えめで上品な味わい。

刺身や塩焼き、バター焼きにしても旨味が際立ちます。

また、沖縄地方では「ミーバイ(ハタ類)」と並んで祝い事の料理に使われることもあります。

🧬 生態系の中での役割

ヒレナガカイワリは中型捕食魚として、海洋生態系のバランス維持に重要な役割を果たしています。

小魚やエビを捕食する一方で、自身もカツオや大型サメなどに狙われる“中間捕食者”。

このような位置づけにより、栄養段階(トロフィックレベル)の調整役を担っています。

また、近年では温暖化の影響で北上傾向が確認されており、紀伊半島や伊豆諸島でも目撃例が増えています。

これは日本の海の変化を読み取る“生物指標”のひとつとも言える存在です。

🍽 食文化と人との関わり

本州ではまだあまり馴染みのない魚ですが、南西諸島では古くから食文化に根づいています。

見た目の美しさから「祝いの魚」として扱われる地域もあり、地元市場では珍重されています。

特に新鮮な個体は刺身にすると、淡い甘みと軽い磯香が楽しめる上品な味わい。

時間が経つと身がやや水っぽくなるため、現地で食べることが一番の贅沢といえるでしょう。

🧭 まとめ

ヒレナガカイワリは、アジ科の中でもとりわけ優美な姿を持つ魚です。

その長くしなやかなヒレは、南の海の光を受けて金色に輝き、まるで舞うように泳ぎます。

ただ美しいだけでなく、生態的にも重要な立ち位置を占める存在。

「アジの多様性」を語る上で、この魚の存在は欠かせません。

次回【鯵15】では、より深海寄りに生息するアジの仲間、クマアジを取り上げます。

浅瀬とは異なる生態系で暮らす“黒い鯵”の知られざる姿を覗いてみましょう。

コメント