🧩 はじめに

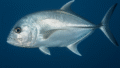

沖縄や南西諸島の海で、銀色の巨体がゆったりと泳ぐ――その姿はまさに海の王者。

「ロウニンアジ(浪人鯵)」は、アジ科の中でも最大級の魚で、釣り人の間では“GT(Giant Trevally)”の名で知られています。

その力強さと俊敏な動きは、見る者すべてを圧倒する存在感。

この記事では、そんなロウニンアジの特徴・生態・行動・釣り文化まで、図鑑形式で詳しく紹介します。

📘 基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 | Caranx ignobilis |

| 分類 | スズキ目アジ科ロウニンアジ属 |

| 分布 | 熱帯〜亜熱帯のインド太平洋(沖縄、小笠原、南日本) |

| 体長 | 最大180cm(100kgを超える個体も) |

| 英名 | Giant Trevally |

| 別名 | GT、オオアジ、ガーラ(沖縄) |

🫧 特徴

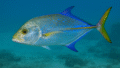

ロウニンアジの体は、銀白色の輝きを放ちながら筋肉質で厚みがあり、まるで金属の彫刻のよう。

成魚になると背中に黒い斑点が現れ、オスは繁殖期に体表が黒く変化します。

この“黒化現象”は縄張りや求愛のサインとされ、群れの中でも特に強い個体が見せる特徴です。

「浪人」という名の由来は、若い頃は群れで行動するものの、成熟すると単独で海を巡ることから。

海の中で孤高に泳ぐその姿には、まるで武士のような威厳と静けさがあります。

🌊 生態と行動

ロウニンアジは、主にサンゴ礁の外縁や外洋の潮通しがよいエリアに生息。

若魚は内湾やリーフ内の浅場を好みますが、成長とともに外洋へと移動していきます。

彼らは高度な捕食者であり、驚異的なスピードと判断力をもって小魚や甲殻類を追い詰めます。

群れで泳ぐ小魚を岩礁の壁際に追い込み、一瞬で襲いかかる光景はまさに“海の狩人”。

ときにはトビウオやイカまでも獲物にし、強靭な顎で仕留めます。

昼間はやや深い場所で休み、夕方から夜にかけて活発に狩りを行う夜行性傾向も見られます。

また、潮の流れや月の満ち欠けに合わせて行動パターンを変えるなど、

生態的にも非常に知的な魚として知られています。

🪸 分布・生息地

ロウニンアジはインド洋から太平洋にかけて広く分布し、

日本では沖縄や奄美、小笠原諸島など南の海域に多く見られます。

幼魚は黒潮に乗って本州沿岸にも出現することがあり、ダイバーたちの人気の的です。

世界ではモルディブ、ハワイ、オーストラリア、フィリピンなど、

熱帯・亜熱帯の透明な海で観察されることが多く、その存在感は国を越えて知られています。

🎣 食文化・釣り文化

食用としてのロウニンアジは、若魚であれば身が締まりクセが少なく、刺身や塩焼きでも美味。

一方で大型個体になると、筋肉が固く脂が少ないため、料理向きではなくなります。

そのため、今では“食”よりも“釣り”の対象魚として圧倒的な人気を誇ります。

特にルアーフィッシングの世界では“GTフィッシング”として確立されており、

世界中の釣り人がこの魚を追い求めます。

ハワイやオーストラリアではGT専用の大会が開催され、

「一度釣ったら忘れられない」と言われるほど、強烈な引きが魅力。

日本でも奄美や石垣島ではGTツアーが組まれ、観光資源としても高い価値を持っています。

🐠 まとめ

静かな海に、銀の巨影が一閃。

ロウニンアジは、その姿ひとつで海の力強さと神秘を体現しています。

アジ科の中でも頂点に立つ存在であり、孤高の生き方から「浪人鯵」と名づけられたのも納得です。

その力、速さ、美しさ――どれをとっても唯一無二。

海を旅する者たちにとって、ロウニンアジは永遠の憧れであり、挑戦の象徴なのです。

コメント