🪸 基本情報

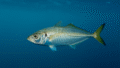

私たちの食卓にいつでも並ぶアジ。

しかし、天然の漁獲量は年々減少傾向にあります。

その背景には、海洋環境の変化と人の食文化の拡大があります。

こうした中で注目されているのが「養殖アジ」。

今回は、安定供給を支える技術と、環境との共存という課題を見ていきます。

⚙️ 養殖アジの始まり ― 漁師から技術者へ

アジの養殖が本格的に始まったのは1970年代。

当初は「漁が減ったときの補助的な生産」として始まりましたが、

近年では完全養殖技術が確立し、全国で行われるようになりました。

代表的な産地は、長崎県・鹿児島県・愛媛県など。

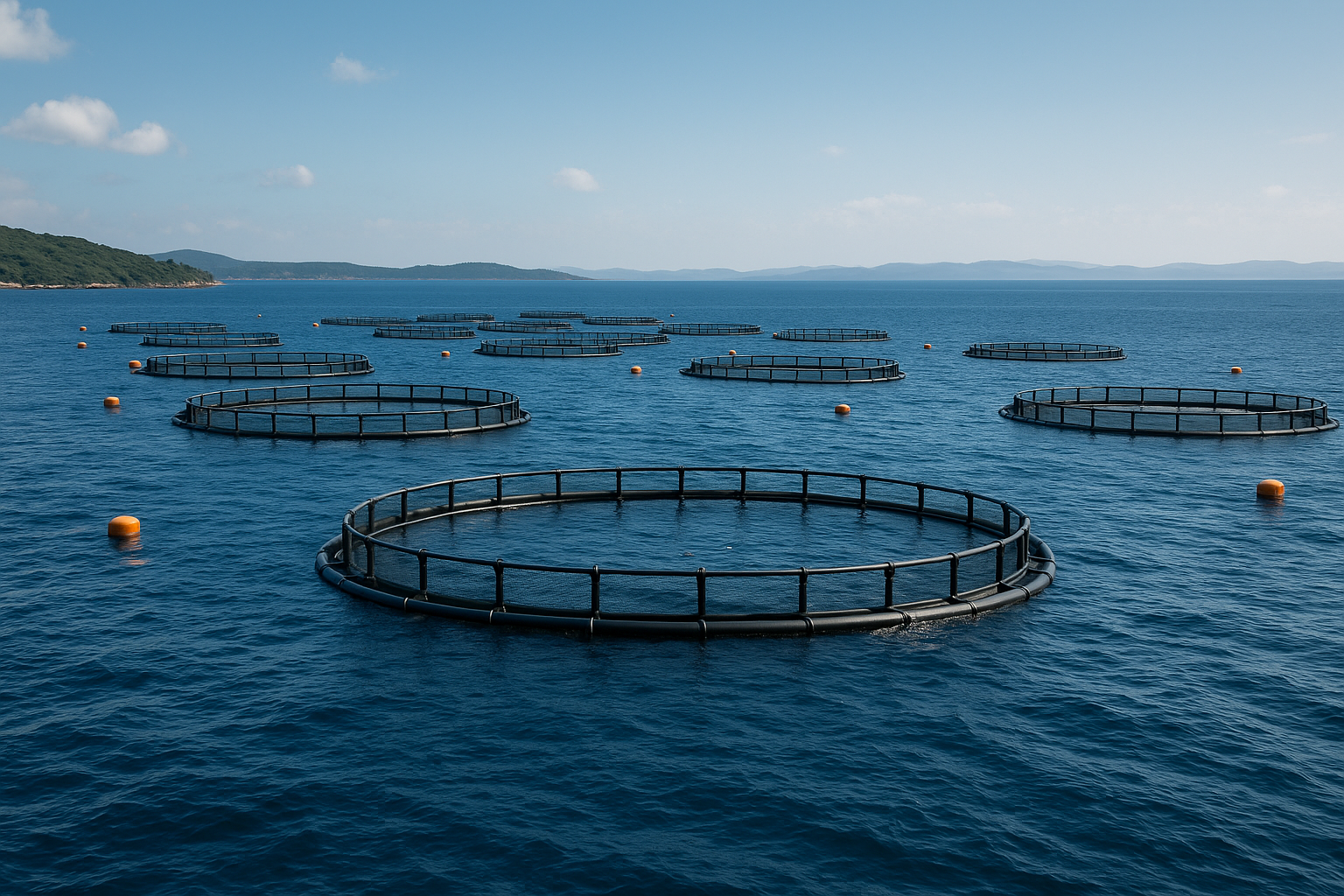

海面に浮かぶ円形いけすで稚魚を育て、

水温・潮流・給餌量をデジタル管理して出荷します。

これにより、年間を通して脂の乗ったアジを安定供給できるようになり、

飲食業界や海外輸出にも利用されるようになりました。

🐟 養殖の仕組み ― 自然と技術のバランス

養殖場では、アジの健康を保つために

水中センサーで酸素量や温度を常に監視します。

エサは魚粉・大豆たんぱく・ビタミンなどをバランスよく調合。

最近では、海藻や昆虫由来のタンパク質を混ぜた環境配慮型のエサも使われています。

また、病気を防ぐために抗生物質の使用を減らし、

紫外線や海流を利用した「自然浄化型」のシステムを導入する養殖業者も増えています。

こうした取り組みは、環境負荷を抑えながら品質を高める努力の一環です。

🧩 養殖と天然の違い

| 項目 | 養殖アジ | 天然アジ |

|---|---|---|

| 味・食感 | 脂がのって柔らかい | 身が締まり歯ごたえあり |

| 色 | 少し明るめ | 深みのある銀色 |

| 時期 | 通年安定 | 季節・潮で変動 |

| 価格 | 安定・やや高め | 漁期によって変動 |

| 環境影響 | 管理次第で変動 | 天然資源に依存 |

どちらが優れているというよりも、

**養殖は「安定」、天然は「旬」**という関係にあります。

現代の食文化では、この2つがバランスを取り合いながら共存しています。

🌏 養殖の裏側にある環境問題

一方で、養殖には課題もあります。

過剰な給餌による海底の汚泥化、

排出物による富栄養化(赤潮の原因)などです。

これを防ぐために、

- 海底の清掃やローテーション制

- 餌の最適化AI(食べ残しを自動検知)

- 「流れのある海」での分散型養殖

といった工夫が進められています。

さらに、**サステナブル認証(ASC認証)**を取得する企業も増加中。

これは「環境にも人にもやさしい水産物」として国際的に評価される仕組みです。

🔬 未来の技術 ― 陸上養殖とAI管理

近年では、海ではなく陸上でアジを育てる研究も進んでいます。

閉鎖循環式(RAS)システムと呼ばれ、

水をろ過・再利用しながら、温度・酸素・塩分を完全制御。

これにより、海に依存しない「都市型養殖」も実現しつつあります。

AIが個体ごとの成長をモニタリングし、

最適な給餌を行うことで無駄を減らす。

まさに、“デジタル漁師”の時代が始まっているのです。

🌅 まとめ ― 海を守りながら魚を育てる

アジの養殖は、単なる“魚を増やす”技術ではありません。

それは、海を守りながら食をつなぐ新しい知恵です。

天然の海を敬い、技術で支える。

そのバランスを見極めることが、これからの漁業の鍵になります。

銀色のアジが泳ぐ海の裏側には、

科学と人の努力が静かに息づいているのです。

次回は「鯵27:栄養学から見る鯵 ― DHA・EPA・たんぱく質の宝庫」で、

健康の観点から“アジの力”を深掘りします。

コメント